忽培元,1955年12月生。当代著名作家、文化学者、著名书画家。中国作家协会会员、中国书法家协会会员、中国传记文学学会副会长、中国红色文化研究会副会长、中国作家书画院艺委会委员、中华诗书画院院长。先后出版文学、书画作品三十余部,约1000万字。长篇传记《群山》、《修军评传》获第一、第三届全国优秀长篇传记奖。长诗《共和国不会忘记》获第三届中华铁人文学奖。长篇小说《雪祭》得到评论界好评,文艺报与作协创联部曾组织专家座谈,并整版评论介绍。古体赋文《大庆赋》、《铁人铭》先后在人民日报、光明日报发表,已作为大庆精神与创业历史的文化结晶,铸为铜质巨鼎铭文陈列于大庆世纪文化广场。先后主编《新延安文艺丛书》(十卷)、《大庆文艺精品丛书》(十八卷二十一本)。由于创作成绩突出,多次参加全国文代会、作代会。新近完成的《百年糊涂——郑板桥传》已经评审通过,2015年三月由作家出版社出版。被授予德艺双馨荣誉称号,多次参加全国文代会、作代会。曾代表中国作家出访亚洲国家。2012年被大庆授予油田开发五十年文化建设特别贡献奖。中央电视台发现之旅频道《筑梦中国——黄土精神筑梦人》报道了他的艺术人生。现供职于国务院研究室。

在忽培元40多年的从政生涯中,他走到哪里,写到哪里。每当有新作品问世,大都与他此前或眼下的任职有关。在延安工作,他写了纪念习仲勋的《难忘的历程》、写了他在延安工作时创作的百余篇散文《延安记忆》;在潼关工作,他写了长篇小说《雪祭》,反映农村社会问题;写了《山秀珍》记叙了包括种棉能手山秀珍等13个优秀共产党员的故事;到大庆工作,他写大庆人,创作了6000多行的长诗《共和国不会忘记》,他编大庆书,编辑出版了《大庆文艺精品丛书》(十八卷),他也因此获得大庆开发和建市以来文化发展特别贡献奖……丰厚的生活经验和长期担任县、市地方官员的历练,无疑为忽培元的文学创作提供了取之不尽的源泉。从诗歌到报告文学,从传记到长篇小说,各种文体他无不涉猎,而且一通百通,互相映衬,皆自得,皆出彩。他的文学作品,总是从生活出发,从现实出发,从学问出发,从史实出发,因此他的作品有学人气息、厚实之情、亲近之感。

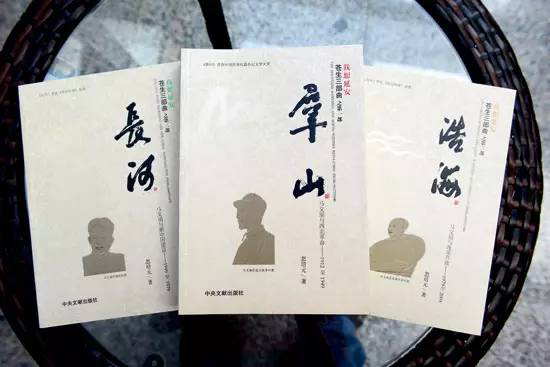

2015年5月,忽培元的《群山》、《长河》、《浩海》,以多卷体长篇传记文学的形式《我想延安:苍生三部曲》由中央文献出版社出版。谈到花费20多年时间深入采访和潜心创作的文学成果,中国作家协会副主席、作家出版社社长何建民说:“忽培元把自己一生的感情浸透到一个人身上,用浩浩150万字去写一个人,感受一个人是不简单的,这也是传记文学创作中可贵的精神。作家在创作中其实有三种身份,一种身份是传主秘书,一种身份是作家,还有一种身份是充满浓烈延安精神的延安人。该书的出版,无论对于文体本身的研究还是对作家创作态度的研究,都值得我们去思考和探讨。

书法绘画从中看出了一种生活的哲学

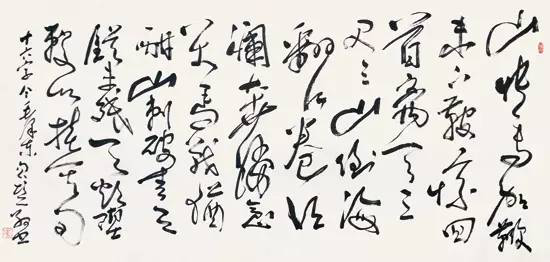

中国作家书画院院长王巨才认为,“培元书画,机趣外溢而风骨内敛,其挥洒情性,一任天然,故未可以寻常笔墨观之。”中国作协书记处书记、著名评论家阎晶明观后认为忽培元书画作品,是“来自乡间灵感,发乎诗人笔端,描绘童年记忆,书写人生感叹。”著名画家贾平西在《忽培元书画艺术谈》一文中说:“忽培元的书法是下过狠功夫的。许多年来日课百字不辍,由贴入碑,颜体为本,魏碑佐之,二爨写的也很到家。不滑、不俗,行草更见骨力个性。大小字皆善而只是低调,从不喧哗,很少示人。”书法家张继认为忽培元的书法“师法《爨宝子》之楷书,似楷似隶,不拘法规,参差错落,意趣频出。草书更是笔走龙蛇,洒脱奔放,任情恣肆,荡气回肠。这种写意风神亦同样表现在其简逸朴率之绘画作品中,虽寥寥数笔,但奇姿异态、笔情墨韵尽现毫端。先生不求工细谨严,尽抒胸臆,加之或大草笔意,或拙趣品调之题跋,浑然一体,触人心动。”

他的画,乍看时,形貌似不太准,颜色也好像过于鲜艳,用印也显得随意,这些似乎都有些问题。但看得久了,就被他的大拙大朴征服。你能感到他的画里,有一种蓬勃而朴拙的魅力。

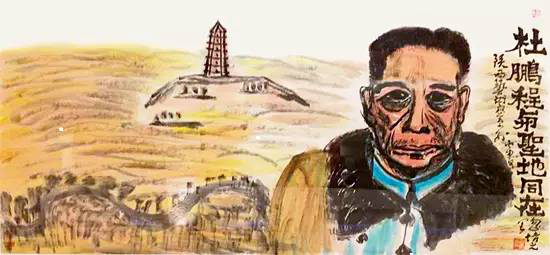

陕北风情,是忽培元的创作重点。故乡的高坡低壑、枯树劲草,故乡的窑洞和亲人,故乡生活的风情习俗,他要用一幅幅画面去表现,画不足以抒情,再配以文字,力求把对家乡的深情吐露个痛快。

2011年6月25日下午,国务院研究室信息司司长、延安大学校友、中国作家协会会员忽培元回访母校,并为学校师生作了题为《个人修养与人的全面发展》的报告。报告会由社科处、文学院共同主办,来自延安大学不同院系的500多名师生聆听了报告会。报告会上,忽培元首先对母校的巨大变化及同学们良好的精神状态感到欣慰。他以一个和蔼、平易近人的“兄长”的身份,从大学生就业的研究调查出发,针对大学生就业难问题,从择业观念、自身专业与社会需求的错位入手,结合具体事例和自身经历说明加强个人修养和人的全面发展的重要性。

2011年7月2日,忽培元在他的博客中写了回到母校——延安大学印象记,回忆了自己以不同的身份在延安大学的所闻所听所感。

2014年2月20日,中红网—中国红色旅游网发表文章:忽培元——土窑洞造就文学大才。这里有忽培元对于在延安大学上学经历的叙述:“1977年恢复高考,忽培元考入延安大学中文系,‘我是先招工,后考上的大学,1977年秋天,全国统一高考,我是恢复高考后的第一届大学生。我的古文底子很小就打下了,上大学后更加系统地阅读了古今中外的大量文学名著,甚至是一些文献书籍。我能用古文写作,教过高中语文。’”

忽培元在陕北的土窑洞中接受了朴素的人生启蒙,在陕北农民身上他学会了吃苦耐劳和坚忍不拔;

此后在调研的颠簸途中、在创作的字里行间他把这些都回馈给那里的土地那里的人民;

“勤劳质朴、诚实坚定,随遇而安、积极进取”是他人生的信条;

不断学习、不断感悟、不断创新、不断付出,将一个一个日子连缀起来,概括了他的人生;

所有一切的积累又都是他今天做好参事工作的铺垫。站在国务院参事室这个中央智库门前,“信任”、“动力”、“责任”是他此刻的心声……

(忽培元笔下的“三秦文魂”之杜鹏程)

(忽培元书法作品)